Journal | KW 36 – Aufbruch zu neuen Ufern. Akademisches Schreiben reloaded und der Zettelkasten als Memoria

Vom Stoff zum Spannungsbogen: Mit Zettelkasten und Essay-Architecture lerne ich, Komplexität radikal zu reduzieren – damit meine Dissertation ein lesbares Buch wird.

– Lisa Cron

Die Semesterpause neigt sich dem Ende zu, die Ferien und Urlaubszeit liegen langsam in ferner Erinnerung und meine Sommergrippe ist bald überstanden. Jetzt liegt nur noch der Berg der Schreibarbeit vor mir, und an der Fauna und Flora zeigen sich die ersten Hinweise – ich gewinne an Höhe.

In den vergangenen neun Wochen ist viel geschehen, meine berufliche Situation hat sich erneut verändert, aber langsam komme ich wieder in den beruhigenden Rhythmus des Alltags rein.

Mein Thema und der Aufbau meiner Dissertationsarbeit sind mir inzwischen sehr deutlich vor Augen, und ich habe damit begonnen, am ersten Kapitel zu schreiben. Dabei ist mein Ziel von Anfang an klar: Ich möchte nicht einfach eine Dissertation verfassen, die am Ende in einer akademischen Ablage verschwindet. Ich will ein Buch schreiben, das sich mit Gewinn liest – vielleicht sogar mit Vergnügen.

Und genau darin liegt meine handwerkliche Herausforderung. Denn im Theologiestudium lernt man schlicht und ergreifend nicht leserfreundlich zu schreiben. Man lernt zwar, Texte zu analysieren, Fußnoten korrekt zu setzen und Argumente zu rekonstruieren, aber nicht, wie in einem Buch von 250 Seiten ein sachlicher „Spannungsbogen“ entsteht. Wie zieht man den Lesenden in die Sache hinein, wie schreibt man ergreifend? Wie schafft man einen wissenschaftlich und zugleich lesbaren – d. h. interessanten, spannenden – Text?

Es sind diese Fragen, die mich derzeit ebenso beschäftigen wie die inhaltlichen Herausforderungen, meinem wissenschaftlichen Anspruch gerecht zu werden. Hier beißt sich der Hund in den Schwanz. Denn ein narrativer Spannungsbogen zwingt mich, reduktionistisch vorzugehen, selbst wenn in meinem Zettelkasten die Komplexität ausufernd hoch ist – es macht schlicht keinen Sinn, das Chaos der Wirklichkeit im Text abzubilden. Auch Niklas Luhmann hat die Komplexität der Informationen und Belegmöglichkeiten massiv reduziert, wenn er einen Vortrag oder Aufsatz schrieb. Denn erst die Reduktion der Komplexität erlaubt, einen rationalen Zugriff darauf überhaupt herzustellen. So ist der Fließtext dazu verdammt, die verfügbare inhaltliche Komplexität in Fragmenten einer äusseren Form, die in ihrer narrativen oder argumentativen Grundstruktur, Ganzheit suggerieren muss, um für die individuelle Rationalität überhaupt abschließbar zu sein – d. h. Sinn zu ergeben.

– Johannes Schmidt

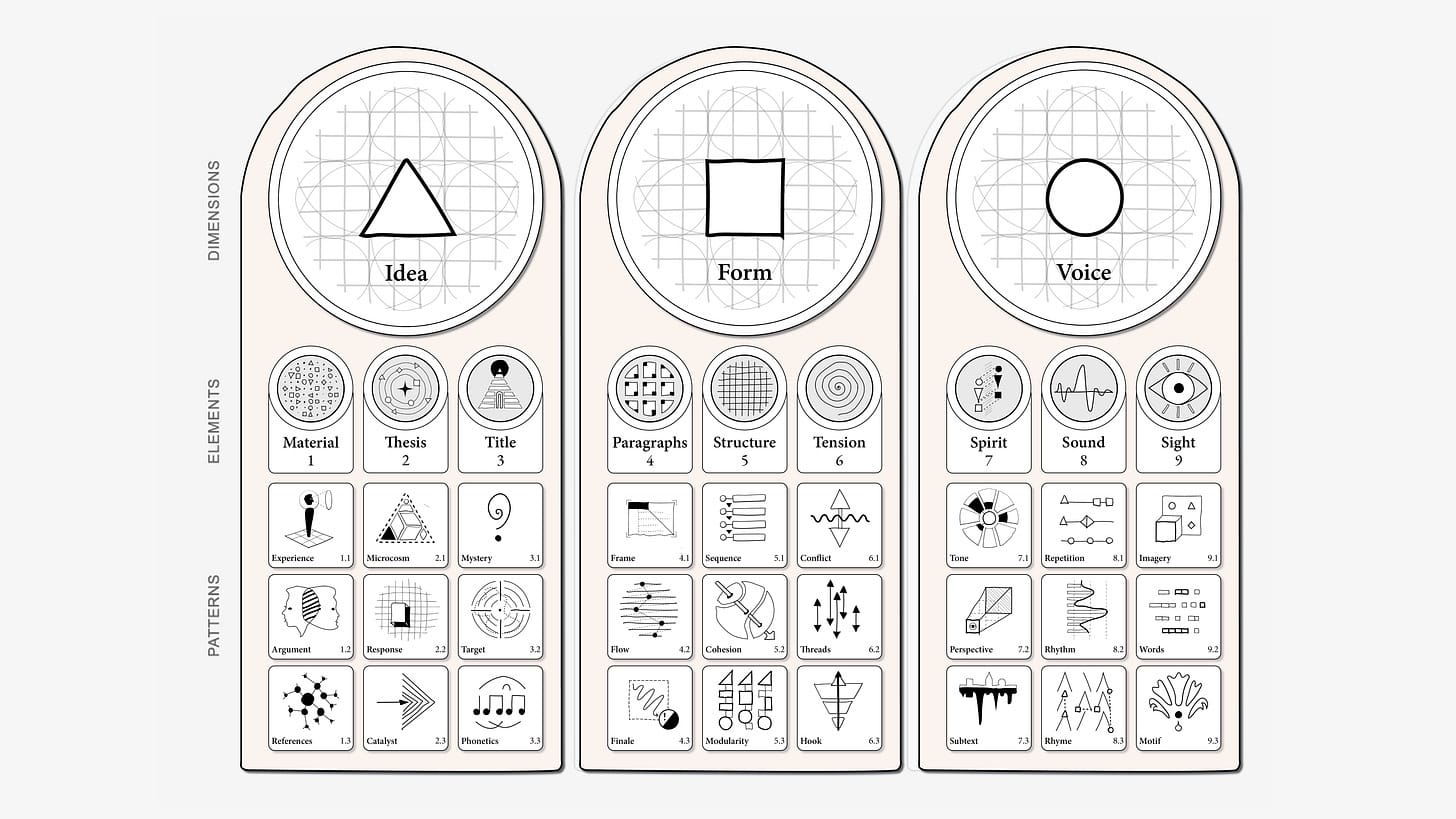

Um genau diesen Spannungsbogen über das gesamte Buch hinweg zu gestalten, arbeite ich mit dem Essay-Architecture-Modell von Michael Dean und anderen Storytelling-Konzepten. Und so versuche ich, Prinzipien narrativer Struktur, also die klassische Handwerkskunst, mit der Romane und Novellen geschrieben werden, zu erlernen. Es fühlt sich zunächst fremd an, und schlimmer – als würde man realisieren, ein Leben lang mit der falschen Hand gegessen zu haben oder trotz Sehschwäche, steht ohne Brille in die Ferne geblickt zu haben. Es hat etwas von einer Offenbarung, es erschliesst sich eine Art, etwas zu tun, die sich richtig anfühlt, aber nichtsdestoweniger, wie die ersten Versuche Fahrrad zu fahren, schmerzt und anstrengt. Gerade deshalb macht es mir Spaß, auch wenn ich nur ganz langsam voran komme, empfinde ich jeden Absatz, den ich in meinem Manuskript schreibe und überarbeite, als große Befriedigung, als würde ich an der richtigen Stelle nach der Quelle graben.

Mein Vorgehen gestaltet sich wie folgt: Jedes Kapitel meiner Dissertation gestalte ich als eigenständigen Essay. Damit am Ende jedoch alle Kapitel ineinandergreifen, baue ich diese aufeinander auf. Das geht nur, wenn alle Essays um ein zentrales Thema kreisen und davon lediglich variieren, ohne abzuweichen.

Parallel zum Schreiben stapeln sich die Bücher wie kleine Bergformationen auf meinem Büroboden – aber ich lese nicht mehr breit und ziellos, sondern mit Blick auf die zentrale These jedes Kapitels. Das gibt auch der Arbeit im Zettelkasten eine Stoßrichtung, die mir zuvor noch gefehlt hat. Es hat seinen Reiz wild und zufällig Texte zu lesen, die interessant und assoziativ auf mich wirken – doch die Genugtuung, das Gelesene in einer eigenen Erzählung zum Sprechen zu bringen, sei es auch nur als sachtes Säuseln, motiviert immer weiterzulesen und das im Zentrum stehende Thema, tiefer und nachhaltiger in seinem ganz eigenen Kosmos und Kontext zu verstehen.

Mit anderen Worten geht es mir nicht mehr darum, meinen Zettelkasten aufzufüllen, indem ich möglichst viel notiere, systematisiere oder sammle. Stattdessen realisieren ich, dass die praktische Arbeit an meiner Publikation mich ganz konkret anleitet und mir hilft den Lärm faszinierender Ideen konsequenter zu filtern, als ich das sonst zu tun pflegte – d. h., dass ich nur das weiter verfolge, was meiner Argumentation tatsächlich Substanz verleiht.

Doch das Denken im Zettelkasten hilft mir, meine Ideen zu sortieren, Zusammenhänge zu erkennen und die wirklich tragenden Argumente herauszuarbeiten. Gerade weil ich nicht mehr einfach andere erklären oder vergleichen möchte – wie in früheren Arbeiten –, sondern eine eigene Perspektive entwickeln will. Eine, die nicht nur referiert, sondern erzählt.

Und allem voran ist mein Zettelkasten mein Gedächtnis und meine Gesprächspartnerin, die mich immer wieder mit Ideen, Überlegungen und Argumenten überrascht, die meine zerebrale Nervenzellen längst wieder vergessen mussten – der Zettelkasten wird so zum Medium des Denkens in der Reminiszenz meines alter ego. So führe ich einen Dialog mit meinen vielen, in der Zeitachse zersplitterten Selbst, mit meinem in Text eingehüllten Geist – 攻殻機動隊.